Image may be NSFW.

Clik here to view. 2017年8月16日(水)13時15分京都府京都市下京区 京都鉄道博物館本館京都鉄道博物館の見物にやってきた話です。本館の主な展示は見ましたんで、次に本館の端にある車両工場の館へ。車両工場のピット線みたいな造りをしていて車両部品などを展示していますが、ここの真骨頂は現役の鉄道車両を引き込み線を介して呼び込んで博物館内で特別展示出来るというものです。普段目にすることのできない事業用車や引退間近の機関車、果てはDMVまで、本線上を走れる車両なら何でも呼んできているという具合です。面白い展示の仕方です。大宮の鉄道博物館にも同じような展示線があるんですけど、あれは完成したての頃に何度か使ったきり放置されているような状態だったと思います。というか最近展示線があったあたりが増築されたんで、今はもう撤去されてるかもしれません(最近行ってない)そこでEF58の青大将を見ることが出来たんで、私にとっては良かったことだったんですけども。今思えば屋根がなかったのがまずかったかもね。

2017年8月16日(水)13時15分京都府京都市下京区 京都鉄道博物館本館京都鉄道博物館の見物にやってきた話です。本館の主な展示は見ましたんで、次に本館の端にある車両工場の館へ。車両工場のピット線みたいな造りをしていて車両部品などを展示していますが、ここの真骨頂は現役の鉄道車両を引き込み線を介して呼び込んで博物館内で特別展示出来るというものです。普段目にすることのできない事業用車や引退間近の機関車、果てはDMVまで、本線上を走れる車両なら何でも呼んできているという具合です。面白い展示の仕方です。大宮の鉄道博物館にも同じような展示線があるんですけど、あれは完成したての頃に何度か使ったきり放置されているような状態だったと思います。というか最近展示線があったあたりが増築されたんで、今はもう撤去されてるかもしれません(最近行ってない)そこでEF58の青大将を見ることが出来たんで、私にとっては良かったことだったんですけども。今思えば屋根がなかったのがまずかったかもね。

閑話休題。で、この時に特別展示されていたのがJR貨物のEF210形310号機です。東海道線の貨物列車ではおなじみのEF210形ですが、この300番台は山陽本線の急勾配区間(セノハチというのだ)を登る貨物列車を後ろから押し上げる補助機関車です。側面の黄帯が見分ける点だぞ。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 補助機関車としての専用装備は連結器に集中していて、走行装置なんかは普通のEF210形と同じです。台車はEF66なんかと比べるとだいぶすっきりしたのねと。

補助機関車としての専用装備は連結器に集中していて、走行装置なんかは普通のEF210形と同じです。台車はEF66なんかと比べるとだいぶすっきりしたのねと。

Image may be NSFW.

Clik here to view. EF210の後ろにはコキ107形1828号が連結されています。コンテナ貨物列車とはなんぞや、という展示に使われています。1828号ってもうそんなに造っていたのと思ったら今は既に2,000台以上使われているんだそうな。そりゃコキ50000いなくなるわな。

EF210の後ろにはコキ107形1828号が連結されています。コンテナ貨物列車とはなんぞや、という展示に使われています。1828号ってもうそんなに造っていたのと思ったら今は既に2,000台以上使われているんだそうな。そりゃコキ50000いなくなるわな。

Image may be NSFW.

Clik here to view. コキ107に積まれている2つのコンテナ。これは49A形コンテナ(49A-38069)。31ftコンテナで、この長さはちょうど10tトラックの荷台と同じ容積を持ちます。つまり、長距離トラック輸送の転換を狙ったコンテナなわけです。昨今はトラック運転手不足から来るモーダルシフトが起きているので、このコンテナは需要が旺盛だそうです。側面は跳ね上げ式のいわゆるウィングコンテナで、妻面は観音開きになっているのもウィングトラックの代替を狙っているのが読み取れまする。

コキ107に積まれている2つのコンテナ。これは49A形コンテナ(49A-38069)。31ftコンテナで、この長さはちょうど10tトラックの荷台と同じ容積を持ちます。つまり、長距離トラック輸送の転換を狙ったコンテナなわけです。昨今はトラック運転手不足から来るモーダルシフトが起きているので、このコンテナは需要が旺盛だそうです。側面は跳ね上げ式のいわゆるウィングコンテナで、妻面は観音開きになっているのもウィングトラックの代替を狙っているのが読み取れまする。

Image may be NSFW.

Clik here to view. もう1つはおなじみの19D形コンテナです(19D-49755)。JR貨物では標準の12ftコンテナです。最近生産された個体っぽく、JRFマークの付いていないやつです。これは扉が開けられていて積載時の様子が展示されています。積み込まれているのは月桂冠の日本酒です。12ftコンテナは基本的に側に扉を付けています。妻面に付けたほうが積み下ろし時に荷役場にトラックをたくさん付けられるのでは?となんとなく考えていましたが、こういうパレット積みだと側から積み下ろしする方がフォークリフトが動かしやすいのだなと気づく。ちゃんと考えられているのだな。

もう1つはおなじみの19D形コンテナです(19D-49755)。JR貨物では標準の12ftコンテナです。最近生産された個体っぽく、JRFマークの付いていないやつです。これは扉が開けられていて積載時の様子が展示されています。積み込まれているのは月桂冠の日本酒です。12ftコンテナは基本的に側に扉を付けています。妻面に付けたほうが積み下ろし時に荷役場にトラックをたくさん付けられるのでは?となんとなく考えていましたが、こういうパレット積みだと側から積み下ろしする方がフォークリフトが動かしやすいのだなと気づく。ちゃんと考えられているのだな。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 空中の足場に登って車両の屋根を見る通路もあるのです。これは49Aの上側。なるほどウィングコンテナなのだ。

空中の足場に登って車両の屋根を見る通路もあるのです。これは49Aの上側。なるほどウィングコンテナなのだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view. EF210の屋根。めちゃくちゃ真新しいのだけれど、もしかしてまだ運用入り前だったのかしら。

EF210の屋根。めちゃくちゃ真新しいのだけれど、もしかしてまだ運用入り前だったのかしら。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 続いて車両工場の館の常設展示。これはみんな大好きネジ式連結器と緩衝器。鎖の中央部分がねじになっていて長さを調節できるからネジ式連結器なのだ。日本では明治・大正期の鉄道車両のアイコンのひとつです。1925(大正14)年に自動連結器に交換されているので絶滅しています。ヨーロッパでは今更交換しようにも交換できないので今もこっちが主流です。

続いて車両工場の館の常設展示。これはみんな大好きネジ式連結器と緩衝器。鎖の中央部分がねじになっていて長さを調節できるからネジ式連結器なのだ。日本では明治・大正期の鉄道車両のアイコンのひとつです。1925(大正14)年に自動連結器に交換されているので絶滅しています。ヨーロッパでは今更交換しようにも交換できないので今もこっちが主流です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 奥が自動連結器、手前が密着連結器。自動連結器はアメリカで生まれました。日本の発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。連結器同士を接触させるだけで自動で連結できるから自動連結器。連結を外す時はテコを動かして錠を解放してやれば外れるのだ。映画でよく列車強盗が拳銃で解放テコを撃って連結器を外すシーンがありますね?連結作業が楽だし安全だしで日本では上述の1925(大正14)年にネジ式連結器から一斉交換されました。

奥が自動連結器、手前が密着連結器。自動連結器はアメリカで生まれました。日本の発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。連結器同士を接触させるだけで自動で連結できるから自動連結器。連結を外す時はテコを動かして錠を解放してやれば外れるのだ。映画でよく列車強盗が拳銃で解放テコを撃って連結器を外すシーンがありますね?連結作業が楽だし安全だしで日本では上述の1925(大正14)年にネジ式連結器から一斉交換されました。

密着連結器は、自動連結器の簡便性はそのままに連結器同士の隙間を無くして密着させたもの。だから密着連結器。自動連結器には連結器同士に遊びがあるので発進時などに衝撃のある時があり乗り心地が悪いので、密着させるのだ。隙間なく密着させているので、ついでにブレーキ用の空気管も通しています。JRの電車は全てこの連結器です。気動車も最近製造されたやつはだいたいこれですね。

あとは電気連結器やジャンパ連結器の展示もほしいなー。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 次は集電装置。よくパンタグラフというけれどもあれは集電装置のいち形態に過ぎないのだ、というのが分かる展示。これは路面電車用のトロリーポールです。先端はU字状の溝の滑車になっていて、そこに空中を走る架線に接触させて集電するというもの。そもそも外れやすいという欠点があり、それゆえ高速化や長編成化には向かないので、鉄道用は今では主流から完全に外れていてほぼ絶滅しています。一方トロリーバスでは未だにこれがほとんどです。

次は集電装置。よくパンタグラフというけれどもあれは集電装置のいち形態に過ぎないのだ、というのが分かる展示。これは路面電車用のトロリーポールです。先端はU字状の溝の滑車になっていて、そこに空中を走る架線に接触させて集電するというもの。そもそも外れやすいという欠点があり、それゆえ高速化や長編成化には向かないので、鉄道用は今では主流から完全に外れていてほぼ絶滅しています。一方トロリーバスでは未だにこれがほとんどです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 第三軌条方式というやつ。車輪を乗せる線路とは別に集電用の3本目のレールを使うから第三軌条方式。このレールに電流が流れていて、それを電車の台車に取り付けられた集電靴で集電するのだ。架線を張るよりも建設費が安くなるのが利点。地下鉄ではトンネル断面を小さく出来るので特に有利。ただし線路のすぐそばに集電レールがあるので誤って感電してしまう危険がありますね。なのでこれも基本的に今では古い方式で、昔に建設された地下鉄の銀座線や御堂筋線なんかで使われているに留まります。今更トンネル掘り返して架線を張るわけにもいかんので。ヨーロッパやアメリカでも古い路線では今も現役です。

第三軌条方式というやつ。車輪を乗せる線路とは別に集電用の3本目のレールを使うから第三軌条方式。このレールに電流が流れていて、それを電車の台車に取り付けられた集電靴で集電するのだ。架線を張るよりも建設費が安くなるのが利点。地下鉄ではトンネル断面を小さく出来るので特に有利。ただし線路のすぐそばに集電レールがあるので誤って感電してしまう危険がありますね。なのでこれも基本的に今では古い方式で、昔に建設された地下鉄の銀座線や御堂筋線なんかで使われているに留まります。今更トンネル掘り返して架線を張るわけにもいかんので。ヨーロッパやアメリカでも古い路線では今も現役です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. ビューゲル(左)とZ型パンタグラフ(右)。ビューゲルはトロリーポールの発展型。架線との接触が点だったトロリーポールと比べて、横幅を持たせることで面で接触できるようになったのだ。でも高速走行すると離線してしまうこともしばしばで、結局トロリーポールよりはマシ程度に過ぎませんでした。低速走行の路面電車ではよく見られるものでした。Z型パンタグラフは、ビューゲル本体の上部を折り曲げたやつ。途中で折れているので本体が上下に揺れた時に、揺れ動く長さが短く済むのと、比較的追従性が良いので離線の恐れがビューゲルよりも若干減るのです。それでもビューゲルよりはマシ程度でしたので、これも専ら路面電車用でした。

ビューゲル(左)とZ型パンタグラフ(右)。ビューゲルはトロリーポールの発展型。架線との接触が点だったトロリーポールと比べて、横幅を持たせることで面で接触できるようになったのだ。でも高速走行すると離線してしまうこともしばしばで、結局トロリーポールよりはマシ程度に過ぎませんでした。低速走行の路面電車ではよく見られるものでした。Z型パンタグラフは、ビューゲル本体の上部を折り曲げたやつ。途中で折れているので本体が上下に揺れた時に、揺れ動く長さが短く済むのと、比較的追従性が良いので離線の恐れがビューゲルよりも若干減るのです。それでもビューゲルよりはマシ程度でしたので、これも専ら路面電車用でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 集電装置の完成形のパンタグラフ。由来は写図器から。架線と接触する摺板を押し上げる力が強いので追従性が良くて離線しないのが魅力。

集電装置の完成形のパンタグラフ。由来は写図器から。架線と接触する摺板を押し上げる力が強いので追従性が良くて離線しないのが魅力。

これは最初に登場した菱形とよばれるやつ。中でもこれはPS15という種類。PS14よりも枠を狭くして軽量化と追従性向上を図ったものです。EF58等に搭載。

後に登場する下枠交差型やシングルアーム型と比べると大型で部品点数も多いので、日本では近年の新造車両にはまず搭載されていません。長い目で見れば菱形は絶滅してしまうかもしれませぬ。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 下枠交差型パンタグラフ。下側の枠を交差させることで台座と折りたたんだ時の専有面積を減らして小型化を狙ったもの。他に軽量化、追従性向上も達成。

下枠交差型パンタグラフ。下側の枠を交差させることで台座と折りたたんだ時の専有面積を減らして小型化を狙ったもの。他に軽量化、追従性向上も達成。

日本では0系新幹線が最初の採用例です。軽量化が目的だったようですが、パンタグラフからの騒音を防ぐ防音カバーを付ける際にも下枠交差型の小型さが役に立った模様。

他には、当時実用化されて間もない鉄道車両用冷房装置を屋根に積みまくってた私鉄でも省面積化のために採用が相次ぎました。特に関西私鉄で顕著でしたね。

これはPS22。JRの電気機関車に搭載されているのが代表的。

Image may be NSFW.

Clik here to view. シングルアーム型パンタグラフ。形状的にはもうパンタグラフじゃないんだけどね。

シングルアーム型パンタグラフ。形状的にはもうパンタグラフじゃないんだけどね。

さっきも書きましたが、Z型パンタグラフの発展型で、菱形とはなんというか、系譜が異なります。

なんと言っても部品点数が少ない点が挙げられ、これは省面積化、軽量化、騒音低減や経済性に有利なのです。いい事尽くめなのでわざわざ菱形からこれに交換する例も多数。

これはたぶん700系新幹線用のWPS205(説明が書いてなかった)。騒音絶対なくすマンなので、枠に付随するイコライザー類は全部枠内に収めてしまって、台座のばねも覆いをつけてしまい、摺板の左右から伸びているホーンは穴を開けています。騒音源を徹底的に潰しているのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 500系新幹線用のWPS204。翼型パンタグラフという500系にしか採用例のない特殊なやつです。翼型という名前の由来がよくわからんですが、断面形状から来ている・・・?

500系新幹線用のWPS204。翼型パンタグラフという500系にしか採用例のない特殊なやつです。翼型という名前の由来がよくわからんですが、断面形状から来ている・・・?

2つの筒状の構造体で上下伸縮することで架線に追従するもので、通常のパンタグラフのように関節を持っていません。パンタグラフの面影がないですが、もう集電装置=パンタグラフみたいな感じなんですねー。

これも新幹線用なので騒音絶対殺すマンです。特徴は筒の表面に凹凸が付いていて、これが渦流生成器(横文字で言うところのボーテックスジェネレーター)の役割をします。意図的に乱流を発生させて風切り音を減らすのが目的なのです。フクロウが音を立てずに飛ぶところから着想を得たのは有名な話。後にWPS205のようなシングルアーム型でも同じ性能でしかも安価に使用できるようになったので、翼型は500系だけで途絶えてしまいました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 次は台車。これはTR11。ナハ22000系やオハ31系でおなじみ、明治・大正のボギー台車の代表的型式。典型的イコライザーがステキ。

次は台車。これはTR11。ナハ22000系やオハ31系でおなじみ、明治・大正のボギー台車の代表的型式。典型的イコライザーがステキ。

当時議論されていた狭軌から標準軌への改軌論の影響で、車軸が標準軌へ対応できるよう長かったのが特徴。この角度からだと分からんですが・・・。

Image may be NSFW.

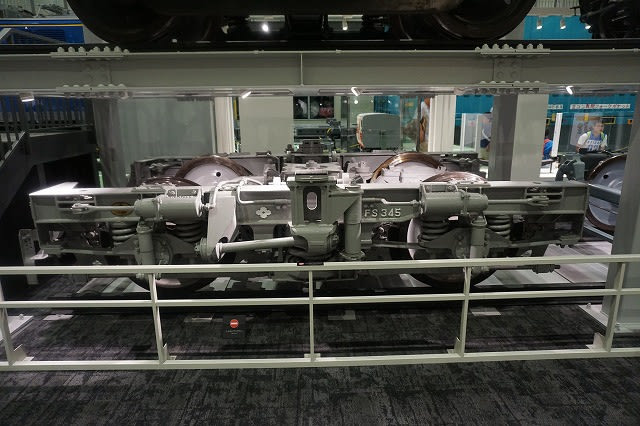

Clik here to view.![]() 住友が製造していたFS345。いかにも私鉄っぽい風貌ですがその通りで阪急2000系が履いていました。ミンデンドイツ式の軸バネを持っています。くわしくはググって(手抜き)

住友が製造していたFS345。いかにも私鉄っぽい風貌ですがその通りで阪急2000系が履いていました。ミンデンドイツ式の軸バネを持っています。くわしくはググって(手抜き)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() TR23。TR11含むTR10系で使っていた形鋼材が調達できなくなったので起こされた新型式。

TR23。TR11含むTR10系で使っていた形鋼材が調達できなくなったので起こされた新型式。

ペンシルバニア形軸バネ式台車というやつ。見た目にはイコライザーが無くなったのが特徴ですな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() KS50。汽車会社製の日本初の空気バネ台車の試作型。京阪電車の1700系の中の1台で実用試験をして、それの量産型になったのがKS51となり、特急車の1810系に採用されたのです。圧力計がついているのが試作っぽさを出しています。

KS50。汽車会社製の日本初の空気バネ台車の試作型。京阪電車の1700系の中の1台で実用試験をして、それの量産型になったのがKS51となり、特急車の1810系に採用されたのです。圧力計がついているのが試作っぽさを出しています。

KS50は空気バネ台車といっても枕バネじゃなくて軸バネが空気バネになっているのが特徴です。ですが試験結果、軸バネより枕バネを空気ばねにしたほうがイイネということが分かり、量産型のKS51ではそれが反映されています。

当時は「台車の京阪」と呼ばれるほど台車の技術開発に精力的な京阪らしい台車なのです。

脱線しますが、川崎のefWINGは画期的な台車ですが、京阪は特に関与しなかったのは時流の変化でしょうかな。

Image may be NSFW.

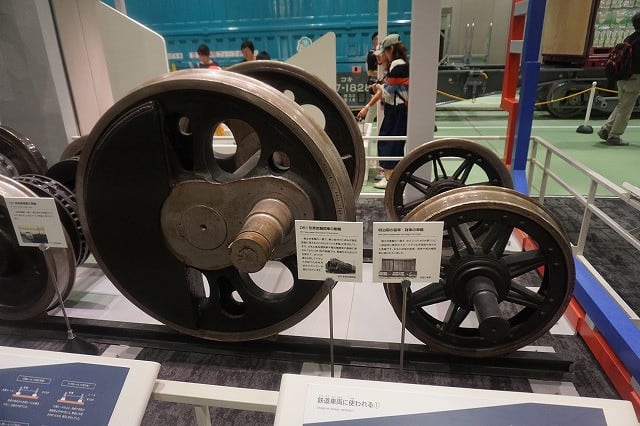

Clik here to view.![]() 最後に車輪。D51蒸気機関車の動輪とみんな大好き松葉スポーク車輪。

最後に車輪。D51蒸気機関車の動輪とみんな大好き松葉スポーク車輪。

松葉スポークは明治期の貨車、客車の車輪の特徴です。スポークが2又になっているのが松葉に見えるからですね~。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() おまけ。

おまけ。

この時車内公開されていた583系の中に入りました。すげー混んでる。

外観は国鉄時代ですが車内はJRの引退時のまんまですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 半分は寝台、半分は座席という、プルマン寝台あるある展示。

半分は寝台、半分は座席という、プルマン寝台あるある展示。

着席禁止なのは、大宮の鉄道博物館の教訓を活かしているんだろなぁと。

この座席見るとサイコロの旅を思い出していやだなぁ(本家の方じゃない自分たちがやった方)

というところで今日はここまで。

その6へ→

Clik here to view.

2017年8月16日(水)13時15分京都府京都市下京区 京都鉄道博物館本館京都鉄道博物館の見物にやってきた話です。本館の主な展示は見ましたんで、次に本館の端にある車両工場の館へ。車両工場のピット線みたいな造りをしていて車両部品などを展示していますが、ここの真骨頂は現役の鉄道車両を引き込み線を介して呼び込んで博物館内で特別展示出来るというものです。普段目にすることのできない事業用車や引退間近の機関車、果てはDMVまで、本線上を走れる車両なら何でも呼んできているという具合です。面白い展示の仕方です。大宮の鉄道博物館にも同じような展示線があるんですけど、あれは完成したての頃に何度か使ったきり放置されているような状態だったと思います。というか最近展示線があったあたりが増築されたんで、今はもう撤去されてるかもしれません(最近行ってない)そこでEF58の青大将を見ることが出来たんで、私にとっては良かったことだったんですけども。今思えば屋根がなかったのがまずかったかもね。

2017年8月16日(水)13時15分京都府京都市下京区 京都鉄道博物館本館京都鉄道博物館の見物にやってきた話です。本館の主な展示は見ましたんで、次に本館の端にある車両工場の館へ。車両工場のピット線みたいな造りをしていて車両部品などを展示していますが、ここの真骨頂は現役の鉄道車両を引き込み線を介して呼び込んで博物館内で特別展示出来るというものです。普段目にすることのできない事業用車や引退間近の機関車、果てはDMVまで、本線上を走れる車両なら何でも呼んできているという具合です。面白い展示の仕方です。大宮の鉄道博物館にも同じような展示線があるんですけど、あれは完成したての頃に何度か使ったきり放置されているような状態だったと思います。というか最近展示線があったあたりが増築されたんで、今はもう撤去されてるかもしれません(最近行ってない)そこでEF58の青大将を見ることが出来たんで、私にとっては良かったことだったんですけども。今思えば屋根がなかったのがまずかったかもね。閑話休題。で、この時に特別展示されていたのがJR貨物のEF210形310号機です。東海道線の貨物列車ではおなじみのEF210形ですが、この300番台は山陽本線の急勾配区間(セノハチというのだ)を登る貨物列車を後ろから押し上げる補助機関車です。側面の黄帯が見分ける点だぞ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

補助機関車としての専用装備は連結器に集中していて、走行装置なんかは普通のEF210形と同じです。台車はEF66なんかと比べるとだいぶすっきりしたのねと。

補助機関車としての専用装備は連結器に集中していて、走行装置なんかは普通のEF210形と同じです。台車はEF66なんかと比べるとだいぶすっきりしたのねと。Image may be NSFW.

Clik here to view.

EF210の後ろにはコキ107形1828号が連結されています。コンテナ貨物列車とはなんぞや、という展示に使われています。1828号ってもうそんなに造っていたのと思ったら今は既に2,000台以上使われているんだそうな。そりゃコキ50000いなくなるわな。

EF210の後ろにはコキ107形1828号が連結されています。コンテナ貨物列車とはなんぞや、という展示に使われています。1828号ってもうそんなに造っていたのと思ったら今は既に2,000台以上使われているんだそうな。そりゃコキ50000いなくなるわな。Image may be NSFW.

Clik here to view.

コキ107に積まれている2つのコンテナ。これは49A形コンテナ(49A-38069)。31ftコンテナで、この長さはちょうど10tトラックの荷台と同じ容積を持ちます。つまり、長距離トラック輸送の転換を狙ったコンテナなわけです。昨今はトラック運転手不足から来るモーダルシフトが起きているので、このコンテナは需要が旺盛だそうです。側面は跳ね上げ式のいわゆるウィングコンテナで、妻面は観音開きになっているのもウィングトラックの代替を狙っているのが読み取れまする。

コキ107に積まれている2つのコンテナ。これは49A形コンテナ(49A-38069)。31ftコンテナで、この長さはちょうど10tトラックの荷台と同じ容積を持ちます。つまり、長距離トラック輸送の転換を狙ったコンテナなわけです。昨今はトラック運転手不足から来るモーダルシフトが起きているので、このコンテナは需要が旺盛だそうです。側面は跳ね上げ式のいわゆるウィングコンテナで、妻面は観音開きになっているのもウィングトラックの代替を狙っているのが読み取れまする。Image may be NSFW.

Clik here to view.

もう1つはおなじみの19D形コンテナです(19D-49755)。JR貨物では標準の12ftコンテナです。最近生産された個体っぽく、JRFマークの付いていないやつです。これは扉が開けられていて積載時の様子が展示されています。積み込まれているのは月桂冠の日本酒です。12ftコンテナは基本的に側に扉を付けています。妻面に付けたほうが積み下ろし時に荷役場にトラックをたくさん付けられるのでは?となんとなく考えていましたが、こういうパレット積みだと側から積み下ろしする方がフォークリフトが動かしやすいのだなと気づく。ちゃんと考えられているのだな。

もう1つはおなじみの19D形コンテナです(19D-49755)。JR貨物では標準の12ftコンテナです。最近生産された個体っぽく、JRFマークの付いていないやつです。これは扉が開けられていて積載時の様子が展示されています。積み込まれているのは月桂冠の日本酒です。12ftコンテナは基本的に側に扉を付けています。妻面に付けたほうが積み下ろし時に荷役場にトラックをたくさん付けられるのでは?となんとなく考えていましたが、こういうパレット積みだと側から積み下ろしする方がフォークリフトが動かしやすいのだなと気づく。ちゃんと考えられているのだな。Image may be NSFW.

Clik here to view.

空中の足場に登って車両の屋根を見る通路もあるのです。これは49Aの上側。なるほどウィングコンテナなのだ。

空中の足場に登って車両の屋根を見る通路もあるのです。これは49Aの上側。なるほどウィングコンテナなのだ。Image may be NSFW.

Clik here to view.

EF210の屋根。めちゃくちゃ真新しいのだけれど、もしかしてまだ運用入り前だったのかしら。

EF210の屋根。めちゃくちゃ真新しいのだけれど、もしかしてまだ運用入り前だったのかしら。Image may be NSFW.

Clik here to view.

続いて車両工場の館の常設展示。これはみんな大好きネジ式連結器と緩衝器。鎖の中央部分がねじになっていて長さを調節できるからネジ式連結器なのだ。日本では明治・大正期の鉄道車両のアイコンのひとつです。1925(大正14)年に自動連結器に交換されているので絶滅しています。ヨーロッパでは今更交換しようにも交換できないので今もこっちが主流です。

続いて車両工場の館の常設展示。これはみんな大好きネジ式連結器と緩衝器。鎖の中央部分がねじになっていて長さを調節できるからネジ式連結器なのだ。日本では明治・大正期の鉄道車両のアイコンのひとつです。1925(大正14)年に自動連結器に交換されているので絶滅しています。ヨーロッパでは今更交換しようにも交換できないので今もこっちが主流です。Image may be NSFW.

Clik here to view.

奥が自動連結器、手前が密着連結器。自動連結器はアメリカで生まれました。日本の発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。連結器同士を接触させるだけで自動で連結できるから自動連結器。連結を外す時はテコを動かして錠を解放してやれば外れるのだ。映画でよく列車強盗が拳銃で解放テコを撃って連結器を外すシーンがありますね?連結作業が楽だし安全だしで日本では上述の1925(大正14)年にネジ式連結器から一斉交換されました。

奥が自動連結器、手前が密着連結器。自動連結器はアメリカで生まれました。日本の発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。連結器同士を接触させるだけで自動で連結できるから自動連結器。連結を外す時はテコを動かして錠を解放してやれば外れるのだ。映画でよく列車強盗が拳銃で解放テコを撃って連結器を外すシーンがありますね?連結作業が楽だし安全だしで日本では上述の1925(大正14)年にネジ式連結器から一斉交換されました。密着連結器は、自動連結器の簡便性はそのままに連結器同士の隙間を無くして密着させたもの。だから密着連結器。自動連結器には連結器同士に遊びがあるので発進時などに衝撃のある時があり乗り心地が悪いので、密着させるのだ。隙間なく密着させているので、ついでにブレーキ用の空気管も通しています。JRの電車は全てこの連結器です。気動車も最近製造されたやつはだいたいこれですね。

あとは電気連結器やジャンパ連結器の展示もほしいなー。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

次は集電装置。よくパンタグラフというけれどもあれは集電装置のいち形態に過ぎないのだ、というのが分かる展示。これは路面電車用のトロリーポールです。先端はU字状の溝の滑車になっていて、そこに空中を走る架線に接触させて集電するというもの。そもそも外れやすいという欠点があり、それゆえ高速化や長編成化には向かないので、鉄道用は今では主流から完全に外れていてほぼ絶滅しています。一方トロリーバスでは未だにこれがほとんどです。

次は集電装置。よくパンタグラフというけれどもあれは集電装置のいち形態に過ぎないのだ、というのが分かる展示。これは路面電車用のトロリーポールです。先端はU字状の溝の滑車になっていて、そこに空中を走る架線に接触させて集電するというもの。そもそも外れやすいという欠点があり、それゆえ高速化や長編成化には向かないので、鉄道用は今では主流から完全に外れていてほぼ絶滅しています。一方トロリーバスでは未だにこれがほとんどです。Image may be NSFW.

Clik here to view.

第三軌条方式というやつ。車輪を乗せる線路とは別に集電用の3本目のレールを使うから第三軌条方式。このレールに電流が流れていて、それを電車の台車に取り付けられた集電靴で集電するのだ。架線を張るよりも建設費が安くなるのが利点。地下鉄ではトンネル断面を小さく出来るので特に有利。ただし線路のすぐそばに集電レールがあるので誤って感電してしまう危険がありますね。なのでこれも基本的に今では古い方式で、昔に建設された地下鉄の銀座線や御堂筋線なんかで使われているに留まります。今更トンネル掘り返して架線を張るわけにもいかんので。ヨーロッパやアメリカでも古い路線では今も現役です。

第三軌条方式というやつ。車輪を乗せる線路とは別に集電用の3本目のレールを使うから第三軌条方式。このレールに電流が流れていて、それを電車の台車に取り付けられた集電靴で集電するのだ。架線を張るよりも建設費が安くなるのが利点。地下鉄ではトンネル断面を小さく出来るので特に有利。ただし線路のすぐそばに集電レールがあるので誤って感電してしまう危険がありますね。なのでこれも基本的に今では古い方式で、昔に建設された地下鉄の銀座線や御堂筋線なんかで使われているに留まります。今更トンネル掘り返して架線を張るわけにもいかんので。ヨーロッパやアメリカでも古い路線では今も現役です。Image may be NSFW.

Clik here to view.

ビューゲル(左)とZ型パンタグラフ(右)。ビューゲルはトロリーポールの発展型。架線との接触が点だったトロリーポールと比べて、横幅を持たせることで面で接触できるようになったのだ。でも高速走行すると離線してしまうこともしばしばで、結局トロリーポールよりはマシ程度に過ぎませんでした。低速走行の路面電車ではよく見られるものでした。Z型パンタグラフは、ビューゲル本体の上部を折り曲げたやつ。途中で折れているので本体が上下に揺れた時に、揺れ動く長さが短く済むのと、比較的追従性が良いので離線の恐れがビューゲルよりも若干減るのです。それでもビューゲルよりはマシ程度でしたので、これも専ら路面電車用でした。

ビューゲル(左)とZ型パンタグラフ(右)。ビューゲルはトロリーポールの発展型。架線との接触が点だったトロリーポールと比べて、横幅を持たせることで面で接触できるようになったのだ。でも高速走行すると離線してしまうこともしばしばで、結局トロリーポールよりはマシ程度に過ぎませんでした。低速走行の路面電車ではよく見られるものでした。Z型パンタグラフは、ビューゲル本体の上部を折り曲げたやつ。途中で折れているので本体が上下に揺れた時に、揺れ動く長さが短く済むのと、比較的追従性が良いので離線の恐れがビューゲルよりも若干減るのです。それでもビューゲルよりはマシ程度でしたので、これも専ら路面電車用でした。Image may be NSFW.

Clik here to view.

集電装置の完成形のパンタグラフ。由来は写図器から。架線と接触する摺板を押し上げる力が強いので追従性が良くて離線しないのが魅力。

集電装置の完成形のパンタグラフ。由来は写図器から。架線と接触する摺板を押し上げる力が強いので追従性が良くて離線しないのが魅力。これは最初に登場した菱形とよばれるやつ。中でもこれはPS15という種類。PS14よりも枠を狭くして軽量化と追従性向上を図ったものです。EF58等に搭載。

後に登場する下枠交差型やシングルアーム型と比べると大型で部品点数も多いので、日本では近年の新造車両にはまず搭載されていません。長い目で見れば菱形は絶滅してしまうかもしれませぬ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下枠交差型パンタグラフ。下側の枠を交差させることで台座と折りたたんだ時の専有面積を減らして小型化を狙ったもの。他に軽量化、追従性向上も達成。

下枠交差型パンタグラフ。下側の枠を交差させることで台座と折りたたんだ時の専有面積を減らして小型化を狙ったもの。他に軽量化、追従性向上も達成。日本では0系新幹線が最初の採用例です。軽量化が目的だったようですが、パンタグラフからの騒音を防ぐ防音カバーを付ける際にも下枠交差型の小型さが役に立った模様。

他には、当時実用化されて間もない鉄道車両用冷房装置を屋根に積みまくってた私鉄でも省面積化のために採用が相次ぎました。特に関西私鉄で顕著でしたね。

これはPS22。JRの電気機関車に搭載されているのが代表的。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

シングルアーム型パンタグラフ。形状的にはもうパンタグラフじゃないんだけどね。

シングルアーム型パンタグラフ。形状的にはもうパンタグラフじゃないんだけどね。さっきも書きましたが、Z型パンタグラフの発展型で、菱形とはなんというか、系譜が異なります。

なんと言っても部品点数が少ない点が挙げられ、これは省面積化、軽量化、騒音低減や経済性に有利なのです。いい事尽くめなのでわざわざ菱形からこれに交換する例も多数。

これはたぶん700系新幹線用のWPS205(説明が書いてなかった)。騒音絶対なくすマンなので、枠に付随するイコライザー類は全部枠内に収めてしまって、台座のばねも覆いをつけてしまい、摺板の左右から伸びているホーンは穴を開けています。騒音源を徹底的に潰しているのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

500系新幹線用のWPS204。翼型パンタグラフという500系にしか採用例のない特殊なやつです。翼型という名前の由来がよくわからんですが、断面形状から来ている・・・?

500系新幹線用のWPS204。翼型パンタグラフという500系にしか採用例のない特殊なやつです。翼型という名前の由来がよくわからんですが、断面形状から来ている・・・?2つの筒状の構造体で上下伸縮することで架線に追従するもので、通常のパンタグラフのように関節を持っていません。パンタグラフの面影がないですが、もう集電装置=パンタグラフみたいな感じなんですねー。

これも新幹線用なので騒音絶対殺すマンです。特徴は筒の表面に凹凸が付いていて、これが渦流生成器(横文字で言うところのボーテックスジェネレーター)の役割をします。意図的に乱流を発生させて風切り音を減らすのが目的なのです。フクロウが音を立てずに飛ぶところから着想を得たのは有名な話。後にWPS205のようなシングルアーム型でも同じ性能でしかも安価に使用できるようになったので、翼型は500系だけで途絶えてしまいました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

次は台車。これはTR11。ナハ22000系やオハ31系でおなじみ、明治・大正のボギー台車の代表的型式。典型的イコライザーがステキ。

次は台車。これはTR11。ナハ22000系やオハ31系でおなじみ、明治・大正のボギー台車の代表的型式。典型的イコライザーがステキ。当時議論されていた狭軌から標準軌への改軌論の影響で、車軸が標準軌へ対応できるよう長かったのが特徴。この角度からだと分からんですが・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

住友が製造していたFS345。いかにも私鉄っぽい風貌ですがその通りで阪急2000系が履いていました。ミンデンドイツ式の軸バネを持っています。くわしくはググって(手抜き)

住友が製造していたFS345。いかにも私鉄っぽい風貌ですがその通りで阪急2000系が履いていました。ミンデンドイツ式の軸バネを持っています。くわしくはググって(手抜き)Image may be NSFW.

Clik here to view.

TR23。TR11含むTR10系で使っていた形鋼材が調達できなくなったので起こされた新型式。

TR23。TR11含むTR10系で使っていた形鋼材が調達できなくなったので起こされた新型式。ペンシルバニア形軸バネ式台車というやつ。見た目にはイコライザーが無くなったのが特徴ですな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

KS50。汽車会社製の日本初の空気バネ台車の試作型。京阪電車の1700系の中の1台で実用試験をして、それの量産型になったのがKS51となり、特急車の1810系に採用されたのです。圧力計がついているのが試作っぽさを出しています。

KS50。汽車会社製の日本初の空気バネ台車の試作型。京阪電車の1700系の中の1台で実用試験をして、それの量産型になったのがKS51となり、特急車の1810系に採用されたのです。圧力計がついているのが試作っぽさを出しています。KS50は空気バネ台車といっても枕バネじゃなくて軸バネが空気バネになっているのが特徴です。ですが試験結果、軸バネより枕バネを空気ばねにしたほうがイイネということが分かり、量産型のKS51ではそれが反映されています。

当時は「台車の京阪」と呼ばれるほど台車の技術開発に精力的な京阪らしい台車なのです。

脱線しますが、川崎のefWINGは画期的な台車ですが、京阪は特に関与しなかったのは時流の変化でしょうかな。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

最後に車輪。D51蒸気機関車の動輪とみんな大好き松葉スポーク車輪。

最後に車輪。D51蒸気機関車の動輪とみんな大好き松葉スポーク車輪。松葉スポークは明治期の貨車、客車の車輪の特徴です。スポークが2又になっているのが松葉に見えるからですね~。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おまけ。

おまけ。この時車内公開されていた583系の中に入りました。すげー混んでる。

外観は国鉄時代ですが車内はJRの引退時のまんまですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

半分は寝台、半分は座席という、プルマン寝台あるある展示。

半分は寝台、半分は座席という、プルマン寝台あるある展示。着席禁止なのは、大宮の鉄道博物館の教訓を活かしているんだろなぁと。

この座席見るとサイコロの旅を思い出していやだなぁ(本家の方じゃない自分たちがやった方)

というところで今日はここまで。

その6へ→